Alors que la transition écologique s’impose comme une urgence mondiale, la taxe carbone s’affirme comme l’un des instruments économiques les plus débattus de notre époque. Ce mécanisme, visant à faire payer les émetteurs de gaz à effet de serre, cristallise les tensions entre impératifs environnementaux et réalités économiques. Entre ses défenseurs qui y voient un levier indispensable pour accélérer la décarbonation de l’économie et ses détracteurs qui redoutent son impact sur la compétitivité des entreprises, la taxe carbone continue de soulever des questions fondamentales sur notre capacité à concilier croissance économique et protection de l’environnement.

Le principe fondamental de la taxe carbone

La taxe carbone repose sur un principe simple mais efficace : faire payer les émetteurs de CO2 proportionnellement à leurs émissions. Pour comprendre l’impact de la taxe carbone sur l’économie, il est essentiel d’examiner son fonctionnement. Cette mesure fiscale vise à internaliser les coûts environnementaux dans les décisions économiques des acteurs du marché.

Le mécanisme s’appuie sur le principe du « pollueur-payeur« , encourageant les entreprises à réduire leur empreinte carbone pour minimiser leurs charges fiscales. En fixant un prix sur chaque tonne de CO2 émise, la taxe crée une incitation directe à l’innovation et à l’adoption de technologies plus propres. Les secteurs industriels les plus émetteurs, comme la sidérurgie ou la pétrochimie, sont particulièrement concernés par cette mesure.

L’efficacité de la taxe carbone repose largement sur son niveau de tarification. Un prix trop bas risque de ne pas suffisamment inciter au changement, tandis qu’un tarif trop élevé pourrait fragiliser la compétitivité économique des entreprises. Cette recherche d’équilibre constitue l’un des principaux défis dans la mise en œuvre de cet outil fiscal, particulièrement dans un contexte de concurrence internationale.

Les impacts contrastés sur l’économie et l’environnement

La mise en place d’une taxe carbone génère des effets en cascade sur l’ensemble du tissu économique. Pour certaines industries, elle représente une contrainte majeure nécessitant des adaptations coûteuses. Les entreprises fortement dépendantes des énergies fossiles doivent repenser leurs modèles de production, ce qui peut temporairement affecter leur rentabilité. La transformation vers une entreprise durable devient alors un impératif stratégique plutôt qu’une simple option.

Sur le plan environnemental, les premiers résultats sont encourageants dans les pays ayant adopté cette mesure. La Suède, pionnière en la matière, a constaté une réduction significative de ses émissions de gaz à effet de serre depuis l’introduction de sa taxe carbone en 1991. Les entreprises ont progressivement optimisé leurs processus de production, investi dans les énergies renouvelables et développé des solutions innovantes pour réduire leur empreinte carbone.

Cependant, la question de l’équité sociale ne peut être ignorée. Les coûts supplémentaires sont souvent répercutés sur les consommateurs finaux, affectant particulièrement les ménages modestes. Pour maintenir l’acceptabilité sociale de la mesure, de nombreux pays ont mis en place des mécanismes de compensation, comme la redistribution partielle des recettes de la taxe ou des aides ciblées pour la rénovation énergétique.

Vers une harmonisation internationale de la taxe carbone

L’un des défis majeurs de la taxe carbone réside dans son application à l’échelle internationale. La disparité des politiques climatiques entre les pays crée des risques de « fuite de carbone« , où les entreprises délocalisent leur production vers des régions aux réglementations moins strictes. L’Union Européenne, consciente de cet enjeu, développe actuellement un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières pour garantir une concurrence équitable.

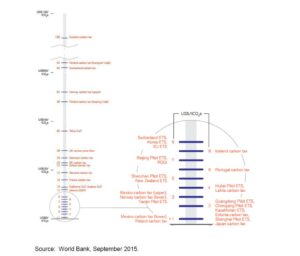

Les initiatives se multiplient pour établir une coordination mondiale des prix du carbone. La Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International plaident pour l’instauration d’un prix plancher international du carbone, adapté au niveau de développement des pays. Cette approche permettrait de créer un cadre plus prévisible pour les investissements bas-carbone tout en respectant les capacités économiques de chaque nation.

La coopération internationale s’intensifie également autour des marchés carbone. L’Article 6 de l’Accord de Paris prévoit des mécanismes de collaboration permettant aux pays de mutualiser leurs efforts de réduction d’émissions. Ces dispositifs pourraient compléter efficacement les taxes carbone nationales, offrant plus de flexibilité aux acteurs économiques dans leur stratégie de décarbonation.

Les pays émergents commencent également à s’intéresser à cet outil, reconnaissant son potentiel pour financer leur transition écologique. La Chine, premier émetteur mondial de CO2, expérimente déjà le plus grand marché carbone au monde, démontrant que la tarification du carbone n’est plus l’apanage des économies développées.

Préparer l’avenir : recommandations et perspectives

Pour garantir l’efficacité de la taxe carbone à long terme, une approche équilibrée et progressive s’impose. Les gouvernements doivent concevoir des politiques climatiques qui concilient ambition environnementale et réalisme économique. La transition énergétique nécessite un accompagnement adapté, particulièrement pour les secteurs les plus exposés à la concurrence internationale.

Points clés pour une mise en œuvre efficace :

- Prévisibilité : Établir une trajectoire claire d’augmentation du prix du carbone sur plusieurs années

- Accompagnement ciblé : Soutenir les secteurs industriels dans leur transformation écologique

- Innovation technologique : Encourager le développement de solutions bas-carbone via des programmes de R&D

- Justice sociale : Mettre en place des mécanismes de compensation pour les ménages vulnérables

- Gouvernance transparente : Assurer une utilisation efficace des recettes de la taxe

Les experts climatiques soulignent l’importance d’une approche holistique, combinant la taxe carbone avec d’autres instruments de politique environnementale. Les normes réglementaires, les incitations fiscales et les investissements publics dans les infrastructures vertes doivent former un écosystème cohérent pour accélérer la décarbonation de l’économie.

L’évolution des technologies vertes et la baisse continue des coûts des énergies renouvelables laissent entrevoir un avenir où la taxe carbone pourrait devenir un catalyseur puissant de l’innovation et de la compétitivité économique, plutôt qu’une contrainte.

Les leçons des pionniers de la taxe carbone

L’expérience des pays précurseurs en matière de tarification du carbone offre des enseignements précieux. La Suède, avec sa taxe carbone instaurée il y a plus de trente ans, démontre qu’une politique climatique ambitieuse peut coexister avec une croissance économique robuste. Le pays scandinave a réussi à réduire ses émissions de 27% tout en voyant son PIB augmenter de 85% depuis 1990.

La Colombie-Britannique, au Canada, illustre l’importance d’une approche équilibrée. Sa stratégie de « neutralité fiscale », consistant à redistribuer intégralement les revenus de la taxe carbone via des réductions d’impôts, a permis d’obtenir un large soutien public. Cette province canadienne a ainsi démontré qu’une fiscalité environnementale peut être socialement acceptable lorsqu’elle s’accompagne de mesures compensatoires appropriées.

Le succès de ces initiatives repose sur plusieurs facteurs clés :

- Une communication transparente sur l’utilisation des recettes

- Un dialogue constant avec les parties prenantes

- Une mise en œuvre progressive permettant l’adaptation des acteurs économiques

- Des mécanismes de soutien pour les secteurs les plus vulnérables

Ces exemples révèlent que la taxe carbone peut effectivement jouer un rôle moteur dans la transition écologique, à condition d’être intégrée dans une stratégie globale de développement durable. Les échecs et réussites de ces expériences constituent un précieux guide pour les pays qui envisagent d’adopter ou de renforcer leurs politiques de tarification du carbone.

Conclusion

La taxe carbone apparaît aujourd’hui comme un instrument incontournable de la lutte contre le changement climatique, malgré les défis qu’elle soulève. Son efficacité dépend largement de sa conception et de son intégration dans un ensemble plus vaste de politiques environnementales. Les expériences internationales démontrent qu’une mise en œuvre réussie nécessite un équilibre délicat entre ambition écologique et réalisme économique. La transition vers une économie bas-carbone exige des efforts coordonnés à l’échelle mondiale, où la tarification du carbone joue un rôle catalyseur. Les succès observés dans plusieurs pays prouvent qu’il est possible de concilier protection de l’environnement et développement économique.

Dans un monde où l’urgence climatique s’intensifie, la question n’est peut-être plus de savoir si nous devons adopter une taxe carbone, mais plutôt comment l’optimiser pour en faire un véritable levier de transformation de nos sociétés ?